장 산 곶 매 이 야 기

우리나라의 중허리 장산곶은 텃새가 거세기로 유명한 곳이다.

대륙의 �뿌리가 바다를 향해 미친 듯이 냅다 뻗히다가 갑자기 허리가 잘리고 거기서부터 깊은 수렁이 생겨 물살이 숨가쁘게 소용돌이 친다. 따라서 망망대해와 접해 있는 중국대륙에서 일어나는 갖가지 기압골의 변화는 곧바로 장산곶 마루턱에 와닿아 그곳에 세찬 물살과 함께 풍랑이 조용히 잦을 날이 드물다. 이리하여 이곳에 사는 사람들의 성깔이 드세고, 풀뿌리 나뭇잎 가지가 약한 놈은 견뎌 배기질 못하여 거칠고 우람한 낙락장송만이 살아남아 드높이 우거졌다. 이 우거진 솔밭에는 유명한 전설이 많다.

장산곶 사람들이 원래가 성깔이 드세니 갖가지 민란을 일으켰다가 관군에 �기면 이 숲속에 숨는데 그럴라치면 도저히 찾을 수 없었고 혹 만용스러운 관군이 숲 속에 한 발길이라도 들여 놓을라치면 금방 칼 끝에 녹이 슬어 백발백중 민란의 주역들에게 당했다는 전설이다.

써보지도 않은 칼 끝에 녹이 슬까.

바로 그 숲 속은 무서운 날짐승, 매의 서식처였기 때문이다.

이놈의 사나운 매 중에서도 장수매(우두머리)는 있는 법이었다. 이를테면 장산곶매란 이 장수매를 이른다. 이 장수매는 장산곶 바닷가, 몇 억년을 두고 요동치는 물결에 시달려 깍아지른 듯 높이 선 벼랑, 그 바람 찬 절벽에 솔밭이 우거진 어둠 침침한 곳에 노상 둥지만 틀고 앉아있는 것이다. 천리밖에 개미새끼 한 마리의 움직임도 포착한다는 유난히 빛나는 눈매, 밤송이처럼 뻐그러진 앞가슴, 사나운 발톱, 지칠 줄 모르는 칼날 같은 날개, 여기에 슬기와 용맹을 곁들인 장수매는 이렇게 이상한 성품을 가진 놈이었다. 좀처럼 숲 속에서 나오는 법이 없는 놈이었다.

그러나 한 번 날개를 쳐 하늘에 떴다고 하면 천하의 날짐승, 들짐승들이 겁에 질려 맥을 못 추고, 사나운 정기가 온 누리에 서려 밭을 갈던 황소가 코에 땀을 흘리고, 물동이를 이고 가던 아낙이 선채로 굳어버린다는 것이었다. 그리고 이놈은 꿩이다 산토끼다 주변에 널려있는 자질구레한 먹이는 손을 대는 적이 없다. 그것들은 제 놈이 거느리는 여타 매에게 주고 자기는 일년에 꼭 두 번만 사냥에 나서는데 그 사냥터는 조선반도가 아니라 멀리 서해 바다를 넘어 중국 본토요, 또 하나는 만주의 넓은 들을 넘어 사철 눈이 내리는 곳이었다는 점으로 미루어 지금의 시베리아였다. 중국 본토는 이른 겨울 그곳의 짐승들이 낟알을 먹고 잔뜩 살이 올랐을 무렵이요, 시베리아는 한반도에서는 초여름, 그곳 날짐승 들짐승들이 새싹을 뜯어먹고 기름져 날뛸 무렵이었다.

여기서 소개하는 줄거리는 매에 관한 이야기 중에서도 맨 앞부분에 속한다. 어떤 대목이냐 하면 이 장수매가 수륙만리 넓은 땅으로 사냥을 떠나는 전날 밤 하는 그 놈의 입버릇인 ‘부리질’이다. 즉 이 장수매는 사냥을 떠나는 전날은 그의 사나운 주둥이로 그 놈이 자리했던 둥지와 생활 주변을 밤새도록 ‘딱딱’하고 송두리째 까 팽개친다는 것이었다.

자기 둥지를 깨서 삶의 전의를 새롭게 다지고 그 다지는 소리로 하여 병든 사람을 일으키는 ‘부리질’ 말이다. 자기 둥지란 지금까지의 오욕의 역사다. 침략주의와 그 앞잡이들의 문화요, 그것에 오염된 우리들의 문화경험이다. 아니 역사의 합리적인 발전지향에 대립되는 째째한 소시민 의식이요, 개인의 명예와 욕심이다. 따라서 민족의 자주통일에 대립되는 일제의 분단적 혹은 보수적 가치관일 뿐이다.

왜 그 짓이었을까.

제 증조할머니가 설명해 준 바에 의하면 이러했다.

장수매가 한 번 사냥에 나선다는 것은 그야말로 생명을 건 혼신의 싸움터에 나서는 것이었다. 이 싸움에서 이기려면 온 정성을 싸움에만 두어야지 그까짓 집터에 집착을 하면 어렵다는 것이다. 그리고 백전백승을 확인하되 설혹 한번 지는 날이면 매의 서식처가 적에게 발각될지 모를 일이요, 그렇게 되면 어느 때든지 장산곳매의 최후 보루가 위태로워질 것이 두려워 자기 둥지를 남김없이 부셨다는 것이다. 따라서 ‘부리질’은 큰 적과 싸우는 마지막 입질연습이요, 그 ‘부리질’을 통해서 자기의 정신적 상황을 점검했다고 한다.

그러다가 만약 여의치 않으며 장수매는 갑자기 ‘부리질’을 거두어서 사냥을 포기했다고 한다. 그렇게 되면 놀라는 것은 매가 아니라 장산곳 사람들이었다.

조선반도 사람들은 새의 울음소리에 관한 전설을 많이 믿어 왔다. 아침 까치가 울면 반가운 손님이요, 소쩍새가 솟적디 솟적다... 하면 풍년이, 그리고 솟뗑 솟뗑.. 하면 흉년이 든다는 식으로....

그러나 그 곳 사람들은 장수매의 ‘부리질’을 더욱 좋아했다.

왜냐하면 ‘부리질’로 밤을 지새운 날이라야 장수매는 사냥을 떠났고, 그것은 마치 민중이 도약하는 날이었기 때문이다. 이날 장수매가 사냥을 떠나면 병약한 자는 병이 낫고 장가 못간 이는 장가를 들고 또 주인 놈한테 억울함을 당한 머슴은 그날 아침에 난을 일으키면 반드시 성공한다는 전설이 있었다. 이래서 장산곶 사람들은 장수매의 부리질이 성공리에 끝나고 멀리 사냥에 떠나는 바로 그 순간 덩달아 춤을 추면서 기뻐했다.

-백기완 『자주고름 입에물고 옥색치마 휘날리며』中에서

|

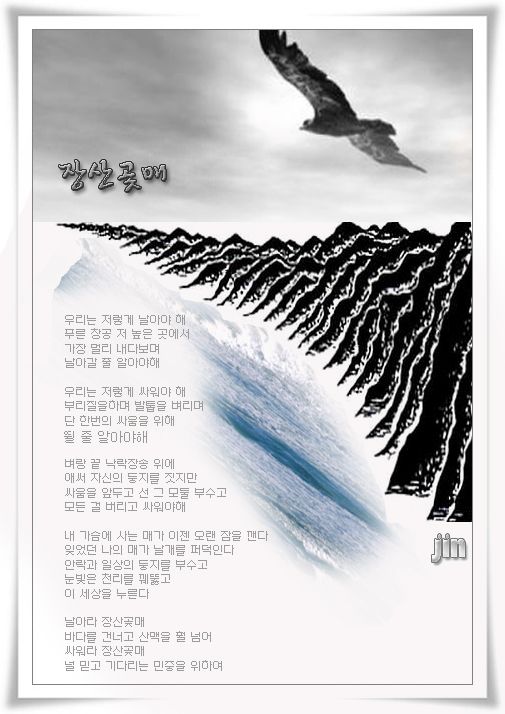

장산곶매 - 조국과 청춘 1998 |

|

|

|

조국과 청춘의 공연 장면

'그냥한번 생각하기 > ★웰빙생활☆' 카테고리의 다른 글

| 면도...제대로 알고 합시다. - 도루코 PACE6 중심으로 (0) | 2008.03.29 |

|---|---|

| 적극적인 피부관리^^ (0) | 2008.03.26 |

| 할머니....고맙습니다. (0) | 2007.11.24 |

| 우아한 세계는 없는것 (0) | 2007.11.20 |

| [스크랩] 몸속 중금속 배출하는 영양 가득 채소 Best 10 (0) | 2007.11.09 |